![]()

防府天満宮(ほうふてんまんぐう)(山口県防府市松崎町14-1)

長州藩初代藩主 毛利秀就が寄進した石鳥居。山口県下では最大・最古で、江戸時代初期 寛永六年(1629)十月の銘がある。

防府天満宮石鳥居 (県指定文化財、江戸時代前期 寛永六年 1629年、花崗岩、最大高 619Cm)

|

|

|

| 旧山陽道に面し、参道入口に建つ「一の鳥居」。長州藩初代藩主 毛利秀就が寄進したもので、江戸時代初期 寛永六年(1629)十月の作品。 | ||

石鳥居は、高さに比べ柱間が広く安定感があり、柱が一石で太く、転び(傾斜)を持つ。一般的な明神鳥居に属する形状。

石鳥居 上部

上から笠木・島木(一石)、貫(ぬき)。笠木と島木は一石で彫出し、両端が地面に対して垂直に切られている。

「額束」には「防府天満宮」と刻む。

|

|

|

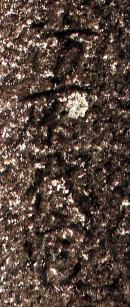

| 石鳥居 側面 | 向って右側、柱の刻銘、表側に刻んでいる。 |

左右の柱に刻銘があり、寄進者、奉行名、代官名、宮司名、石大工名 等を刻む。通常、刻銘は背面に刻まれるが、ここでは表面(入口面)に刻んでいる。

向って右側柱の刻銘:「當國太守大江朝臣秀就公御建立、奉行益田玄蕃頭藤原元祥、防府代官雑賀三郎兵衛藤原元相 原権左衛門尉源元勝」

左側柱の刻銘:「宮司大専坊誉執行圓楽坊良英、寛永六年(1629)己巳、十月吉祥日、石大工薩州住木賀平衛尉、同小工讃刕塩飽嶋住民五人

、肝煎同國住人宮本吉右衛門尉」 尚、石大工の木賀平衛尉は、山口県で他に三点(石鳥居)の作品を残している。

石鳥居 柱脚

基礎がなく、掘立柱形式をとっている。

|

- |  |

- |  |

|

||||

| 刻銘 ①、②へ続く | 刻銘 ②、③へ続く | 刻銘 ③ |

向って右側、柱の刻銘

刻銘①:「當國太守大江朝臣秀就公御建立」 刻銘②:「奉行益田玄蕃頭藤原元祥」

刻銘③:「防府代官雑賀三郎兵衛藤原元相 原権左衛門尉源元勝」

防府天満宮石鳥居 (県指定文化財、江戸時代前期 寛永六年 1629年)

石鳥居に面して左右に通っているのが旧 山陽道

防府八幡宮(ほうふはちまんぐう)楼門

*JR山陽本線 「防府駅」下車、北方向へ徒歩 約18分。

(撮影:平成24年9月21日)