![]()

水間寺(みずまでら)三重塔(貝塚市水間町638)

厄除観音として参詣者が多い天台宗の寺院。境内の愛染堂は、お夏・清十郎の逢瀬の場所といわれる

水間寺三重塔(市指定文化財、江戸時代後期 天保五年 1834年再建、本瓦葺、高さ 20m)

|

三層部、軒は扇垂木、組物は三手先組物 |

二層部、軒は二軒繁垂木、中備えは三間とも蓑束 |

水間寺は、天平16年(744年)行基が聖武天皇の勅を報じて創建した

塔は擬宝珠高欄を付した縁をめぐらし、中央間桟唐戸、脇間連子窓、中備えは三間とも蟇股で十二支を彫刻

三層部、尾垂木の彫刻 |

|

二層部の竜頭彫刻 |

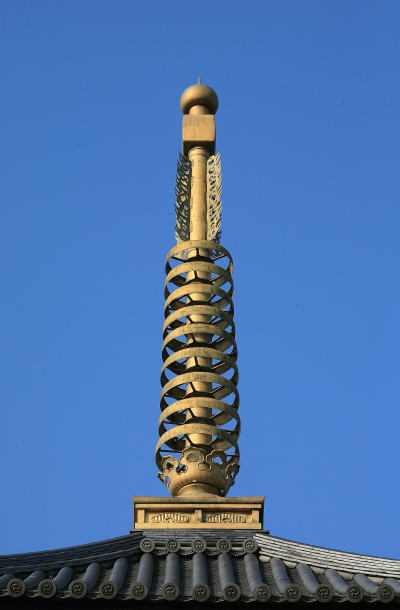

相輪(写真:右)は型の通りで、龍車が方形になっている

三重塔は、かって多宝塔で多宝如来を安置した。天正の兵乱で焼失し万治年間に三重塔を建て、釈迦如来像を安置した

|

初層、中備えの蟇股(十二支の彫刻) |

初層の彫刻を施した尾垂木 |

三重塔は、井原西鶴の「日本永代蔵」に記載されたモデルの塔と考えられている

本堂の内部

江戸時代に岸和田城主の庇護を受け再建された

お夏・清十郎の墓

水間寺本堂(市文、江戸時代 文化八年 1811年再建、入母屋造、本瓦葺)

*南海貝塚駅より水間鉄道、水間駅下車、徒歩約7分

(平成18年2月11日撮影)